大田区 はりきゅう手技療法(蒲田のむすび併設)えにしの寺澤です(⌒∇⌒)

今回も起立性調節障害の生活上の注意点をご紹介します。

入眠しやすくなるような環境を整えましょう

人は1日およそ25時間周期の体内時計を持っています。

1日は24時間ですから、誤差の1時間を体が無意識に修正してくれています。

しかし起立性調節障害の人は文献によれば、1日27~30時間の体内時計を持っているとのことです。

これは健康な人は1時間だけ修正すればよいですが、起立性調節障害の人は3~6時間も修正しなければならなくなります。これを毎日修正しなければなりません。

これはすごく大変ですよね。

毎日同じ時間に起きるために3時間から6時間前倒しして、寝ないといけないということになりますね。

(23時に寝る人は20時に就寝しないといけないということです。)

これだけ大変なことをしているということを理解してあげてください。

だからと言って、改善せず放置するのも良くありません。

眠りにつきやすい、決まった条件を習慣化する必要があります。

条件反射によって眠りを促すということですね。

1)23時にはベッドに横になる

明るい状態から、いきなり暗くしてもなかなか寝られませんので、寝る前から明かりを暗くするようにしましょう。

オレンジ色のライトのほうが、メラトニンの分泌を促して入眠しやすいと言われています。

2)寝る前にストレッチなど軽い体操をしましょう。

入眠を促すような癒しの音楽などをかけて、体を横にしたままゆっくりと10分程度ストレッチをしてください。

寝るために準備ですから、体が活性するようなやり方ではなく、リラックスして行うようにしてください。

基本的に一人では難しいので、親御さんが手伝ってあげてください。

起立性調節障害の子供は体が硬い子が多く肩こりもあるので、ストレッチなどをして予防に努めましょう。

3)7時頃にはカーテンを開けて日の光を取り入れましょう

なかなか起きることは難しいですが、「7時だよ。」と優しく声をかけながら、体をさすってあげてください。 朝は忙しいですから無理せず、20分おきぐらいに声をかけてあげてください。

4)日中は体を横にしないようにしましょう

日中、体を横にすると交感神経の機能が低下してしまいます。

できるかぎり体を動かすようにし、休む時は座るようにしてください。

起立性調節障害でお困りの方は試してみてくださいね。

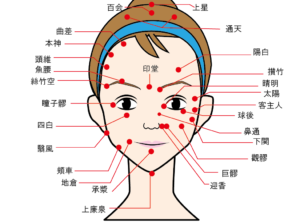

起立性調節障害や自律神経の失調でお困りの方は、はりきゅう手技療法えにし(蒲田のむすび併設)にご相談ください。

大田区・品川区・蒲田・東急多摩川線、東急池上線、京急線、京浜東北線沿線にお住まいの方、ご相談ください。